| Accueil · Public-privé · Catastrophe de Pécrot : la SNCB condamnée Catastrophe de Pécrot : la SNCB condamnéeC'est la première fois qu'une

entreprise publique est condamnée pénalement en Belgique. La SNCB a été jugée

responsable de l'accident de Pécrot, qui a fait huit morts en 2001.

L'administrateur délégué Vinck affirme que la sécurité est renforcée

depuis cette catastrophe. Sûr?

99.157 euros. C'est le montant de l'amende à laquelle la

SNCB a été condamnée par le tribunal de police de Wavre, ce 15 septembre,

pour sa responsabilité dans l'accident de Pécrot. Le juge a retenu plusieurs

éléments de culpabilité: manque de formation du personnel intervenu dans le

drame (conducteur, signaleur, sous-chef de gare, responsable de ligne, répartiteur

électrique), mauvais emplacement de la plaque d'arrêt en gare de Wavre,

absence de balise pour arrêter automatiquement les trains brûlant les feux

rouges, absence de moyens de communication pour joindre les conducteurs.

Depuis la loi du 4 mai 1999, les personnes morales peuvent être

poursuivies au pénal. D'où cette amende, que la SNCB ne doit pas payer

l'amende si, dans les trois ans, elle investit une somme équivalente dans la sécurité.

Mais ce n'est évidemment pas quelque 100.000 euros ni même les 240.000

euros maximum auxquels elle pouvait être condamnée selon la loi qui peuvent

peser dans une réelle politique de sécurité.

«Nous n'avons pas attendu ce jugement pour tirer les leçons

de la catastrophe, a réagi Karel Vinck, administrateur délégué de la

SNCB. Nous avons revu l'organisation de la sécurité et fait de gros

investissements en la matière.» Mais lorsqu'il s'agit de donner un élément

concret, Vinck se contente de parler au futur: «Une de nos priorités est de

créer un centre de formation permanent pour notre personnel.»

Il est vrai que la sécurité est une ambition affichée de

la direction. Seulement, cela ressemble fort à la politique de la

multinationale sidérurgique Arcelor à Cockerill Sambre: d'une part, on harcèle

les ouvriers pour qu'ils portent un casque en permanence, de l'autre, les

objectifs de rendement y ont tué plus de vingt travailleurs depuis la

privatisation, en 1998. Alors que les cinq années précédentes, il n'y avait

pas eu un seul accident mortel.

La SNCB a publié une brochure Objectif sécurité qui

se veut rassurante. On y lit par exemple que la formation des conducteurs est de

56 semaines, soit un peu moins de 14 mois. Mais pourquoi n'est-elle plus de 18

mois comme dans les années 90?

Et à quoi bon une telle formation si, comme on l'évoque

dans le plan de restructuration New Cargo, les trains marchandises

pourraient bientôt être conduits non plus par les conducteurs mais par des

conducteurs de manoeuvres, moins formés et moins... payés?

De même, la brochure relève très justement que la sécurité

est intimement liée aux tâches du sous-chef de gare et de l'accompagnateur de

train. Mais la SNCB est occupée à supprimer les gares jugées non rentables

et forcément les sous-chefs qui y travaillent. Quant aux accompagnateurs,

certains plans ont été jusqu'à évoquer l'idée de faire rouler les trains

sans eux sur les lignes régionales.

La brochure indique encore qu'«une inspection et un

entretien constants des voies contribuent également à un haut niveau de sécurité

du trafic ferroviaire.» Or, un conducteur nous confiait, dans notre dernière

édition,que par manque de personnel pour retirer les feuillages et broussailles

le long des voies, des dizaines de panneaux de signalisation ne sont plus

visibles ces deux derniers mois.

En clair, on ne peut garantir la sécurité avec une

politique qui vise avant tout le profit, dans le cadre de la libéralisation

européenne. Et on ne peut pas faire confiance aux deux principaux conducteurs

belges de cette politique Vinck, patron issu du privé et le ministre libéralisateur

Vande Lanotte pour assurer la sécurité.

C'est pourquoi une réforme démocratique de la SNCB

s'impose, qui accorderait un pouvoir réel aux premiers concernés par la sécurité

: les usagers et les cheminots. Par exemple, au travers de comités de sécurité

qui auraient le pouvoir de dénoncer des situations anormales et d'imposer les

changements pour y remédier.

Huit vies qu'on aurait sans doute pu

épargner

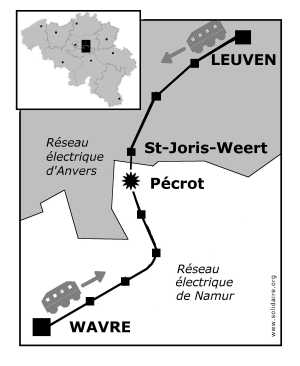

Deux trains se percutent de plein fouet

à Pécrot (entre Wavre et Louvain), le 27 mars 2001. Bilan très lourd: huit

morts, douze blessés. Les photos en attestent: le choc a été d'une

violence inouïe. Pourquoi les trains circulaient-ils sur la même voie et

pourquoi n'a-t-on pu les arrêter ? Deux ans et demi plus

tard, la SNCB se trouve sur le banc des accusés. Elle tente de charger l'un des

conducteurs, décédé, mais la responsabilité de l'entreprise publique semble

manifeste. Parquet et parties civiles accusent celle-ci de ne pas prendre toutes

les mesures pour assurer la sécurité des voyageurs. Voici le fil des événements...

Un train vide se trouve en gare de Wavre, le 27 mars 2001.

Aux commandes: Koen Heylighem, 31 ans, entré à la SNCB en août 1999. Le feu

est rouge, pourtant le conducteur démarre. En effet, il ne peut pas voir ce feu

car la cabine du train se trouve cinq mètres devant, à hauteur de la

plaque-repère qui indique normalement le lieu d'arrêt le plus favorable

en fonction du nombre de voitures. Les conducteurs habituels de la ligne savent

qu'ils ne doivent pas tenir compte de cette plaque, mais le machiniste n'en est

pas.

S'il ne quitte pas sa cabine pour vérifier le feu, c'est

sans doute parce que le passage à niveau lui faisant face se ferme et qu'il

l'interprète comme une ouverture du passage pour son train. Or, si les barrières

se baissent, c'est pour laisser passer un convoi de marchandises. Ce

franchissement de feu n'est pas exceptionnel. Les trois années précédentes,

un rapport alarmait les administrateurs de la SNCB de l'augmentation de leur

nombre: moins de 40 en 1998, 45 en 1999, 59 en 2000.

Le train vide part donc vers Louvain, mais sur la mauvaise

voie, car l'aiguillage n'a pas été actionné par le signaleur de Wavre.

Celui-ci constate l'anomalie, mais entre Wavre et Sint-Joris-Weert, il n'y a pas

d'autre aiguillage pour remettre le train du bon côté. On prend contact avec

Bruxelles et Louvain, afin de ne pas laisser partir le train qui va de Louvain

à Wavre. Ou pour l'immobiliser en coupant le courant. Mais à Bruxelles, on

croit pouvoir le couper sur toute la ligne à partir d'Anvers. Or, au sud de

Sint-Joris-Weert, l'électricité est contrôlée depuis Namur.

Les cheminots de Wavre et Louvain ne se comprennent pas

problèmes linguistiques et Namur n'est pas prévenu. Quand Anvers fait couper

la tension, il est déjà trop tard: le train L6458, qui vient de Louvain et

transporte 24 passagers, a déjà dépassé Sint-Joris-Weert. Les deux trains se

percutent à Pécrot. L'accident fait douze blessés et huit morts: les deux

conducteurs ainsi que l'accompagnatrice et cinq voyageurs du train L6458. L'un

d'eux avait 14 ans...

Le 3 décembre 2003, la première audience du procès Pécrot

s'ouvre à Wavre, au Tribunal de police. Le parquet, représenté par la

substitute Ariane Lambrights, dépose un dossier de quelque 1.100 pages contre

la SNCB: les sociétés peuvent en effet être poursuivies sur le plan pénal.

Au cours du procès, la magistrate accusera plusieurs fois l'entreprise publique

de ne pas prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des voyageurs.

Et un des avocats au procès va détailler six fautes de la

SNCB: plaque repère mal placée en gare de Wavre; absence de dispositif pour

arrêter un train franchissant un signal d'arrêt; absence d'un dispositif radio

sol-train; contradictions dans la réglementation imposée au conducteur d'un

train qui franchit un passage à niveau ouvert; déficience des moyens de

communication interne; lacunes dans la formation du personnel.

Ce 15 septembre, le juge prendra-t-il en compte cette cascade

d'éléments qui mettent en question la politique de la société «morale» ?

Ou retiendra-t-il la thèse de la SNCB la faute au conducteur et à pas de

chance?

Michaël, le miraculé

Michaël Darche est un miraculé. Ce jeune était en tête du

train L6458 lors de l'accident de Pécrot. «Il lui reste des séquelles,

mais il a eu beaucoup de chance», confie son père, qui s'est constitué

partie civile contre la SNCB.

Quand il sort du coma, après un mois, Michaël Darche n'a

plus le moindre souvenir des faits. On lui raconte l'accident, il a de la peine

à y croire. Il a treize ans et demi lorsqu'il embarque dans la première

voiture du train qui va entrer en collision frontale avec un autre à Pécrot.

Oui, cette voiture que les ahurissants clichés de l'accident montrent surélevée

dans les airs. «Les pompiers nous ont montrés sur une photo par où l'on a

sorti Michaël. C'est invraisemblable...», explique son père, Olivier

Darche.

Le jeune souffre d'un traumatisme crânien, d'une triple

fracture au bassin, de fractures au pied droit, à la clavicule, aux côtes...

Il va passer un mois aux soins intensifs, trois gros mois à l'hôpital, un an

en revalidation. «Il lui reste des séquelles, mais il a eu beaucoup de

chance, confie son paternel. Au début, il ne savait pas marcher.

Maintenant, ça va, mais il ne pourra plus jamais courir.»

Après l'accident, les parents de Michaël ne reçoivent pas

le moindre contact de la part de la SNCB. «Pas une lettre, pas un coup de

fil. Evidemment, au début, on ne pense pas à ça. Après une telle

catastrophe, on est esseulé. On vit sa peine de son côté. Mais au bout de

trois semaines, ma décision était prise: c'est sûr, j'attaquerais la SNCB en

justice.»

Olivier Darche prend donc un avocat les familles des

victimes ne se sont pas groupées pour agir collectivement et se constitue

partie civile dans le procès qui débute en décembre 2003. Il a été à deux

audiences, qu'il a trouvées indigestes. «On tergiverse à n'en plus finir

sur des articles de loi. Pour moi, c'était une perte de temps d'y aller.»

En l'attente du verdict, il a une certitude: l'accident est dû

à une conjonction d'éléments dont la société de chemin de fer est

responsable. «La SNCB veut surtout charger le conducteur (qui est décédé).

Il a sa part de responsabilité, mais tout lui mettre sur le dos, c'est trop

facile. Si on analyse un peu, on voit que cela a foiré à tous les niveaux.

Certains ne savaient même pas qu'il y a avait deux tronçons alimentés en électricité

l'un par Anvers, l'autre par Namur. A Bruxelles, c'était le patinage

artistique, à Anvers patinage, à Louvain patinage, à Wavre patinage. Et à

Namur, ils n'ont pas été prévenus. Ils ont tous été incapables d'arrêter

ce fichu train. Lors de la simulation effectuée plus tard, il n'a fallu que

deux minutes pour l'immobiliser.»

La responsabilité de la SNCB, le papa de Michaël en prend

encore pour preuve les changements effectués peu après le drame: «Deux

jours plus tard, le panneau repère en gare de Wavre a été déplacé. Après

deux mois, un système sol-train, qui permet de prévenir le conducteur, a été

installé sur la ligne.» Ayant discuté avec des cheminots, il pointe également

la réduction du temps de formation des conducteurs de train. «La

signalisation des chemins de fer, c'est autre chose que sur route. Avant, ils

avaient deux ans de formation et des tâches progressives, d'abord sans

voyageurs. Actuellement, ils sont formés de plus en plus vite.»

A-t-on tiré les leçons de Pécrot

?

Risque-t-on de vivre un Pécrot bis? Les cheminots que nous

avons contactés en sont convaincus. L'un d'eux raconte même qu'on a frôlé un

accident du même genre en janvier: «Un train a franchi un signal au rouge

à Etterbeek et a continué sa route par la ligne 26 (qui vers Hal et croise la

ligne 124 Bruxelles-Charleroi à Linkebeek). Or, à Linkebeek. un train

marchandises s'apprêtait à partir sur la ligne 124 pour prendre la ligne 26 en

sens inverse (direction Etterbeek). Ni Etterbeek ni le dispatching n'ont pu

contacter le conducteur. Ce dernier a continué sa route jusqu'à la bifurcation

de Linkebeek sans que le courant ne soit coupé sur la ligne 26 et sans qu'on

n'ait pu le contacter par GSM.»

La Belgique était naguère au top en matière de sécurité

ferroviaire. Mais depuis les années 80, la situation se dégrade. En cause? «Cela

fait des années que la SNCB applique une politique de réduction des coûts, en

raison des impératifs budgétaires imposés par les gouvernements successifs, explique

un délégué. Et aujourd'hui, avec la libéralisation européenne du rail,

dont le gouvernement est coresponsable, cette politique s'aggrave.»

Ses conséquences sur la sécurité sont de trois ordres: il

y a le manque d'investissement dans le matériel, un manque de formation du

personnel et les plans de réduction des effectifs.

Manque d'investissement dans le matériel

«On ne peut pas exclure le risque d'erreurs humaines, explique

un conducteur de train. Mais il existe des moyens techniques pour limiter

leurs effets. Par exemple, le TBL2. Il s'agit d'une balise freinant

automatiquement les trains aux feux rouges. Avec un tel système, le drame de Pécrot

aurait été évité. Mais seules les lignes TGV en sont équipées.» Car,

comme l'explique un responsable syndical, «on parle de ces balises depuis

les années 80, mais elles n'ont jamais été placées car jugées trop onéreuses.»

Dans le catalogue des décideurs, les vies humaines ont manifestement une cote

moins élevée que ces balises...

Autre manquement fatal de Pécrot: l'absence de moyen de

communication avec les conducteurs des trains. Aujourd'hui encore, certaines

lignes importantes du trafic marchandises comme la ligne 90

Denderleuw-Ath-Jurbise ne sont pas équipées de radio sol-train, qui

permettent la communication entre le conducteur et le dispatching régional.

Tous les conducteurs et les accompagnateurs disposent désormais

d'un GSM, mais, note un sous-chef de gare, «j'ai l'expérience qu'il n'est

pas toujours possible de contacter les conducteurs par GSM : il n'y a pas de réseau

ou le système informatique qui gère les numéros, Alaska, ne fonctionne

souvent pas.» Ici aussi, une technologie performante existe: le GSM-R. Son

installation serait prévue pour les années à venir. Espérons-le.

Manque de formation

La question de la formation a également été épinglée

lors de l'accident de Pécrot. Les choses ne vont pas en s'améliorant, puisque

la durée de formation a été réduite pour les conducteurs. Quant à leur

formation permanente, un syndicaliste note qu'«elle a été mise de côté

pendant plusieurs années consécutives, par manque de personnel. De plus, les

instructeurs qui accompagnaient régulièrement les conducteurs ont de plus en

plus de tâches administratives, toujours par manque de personnel. Pour ce qui

est du bilinguisme, il n'y a pas de réel programme de formation destiné aux

sous-chefs de gare, pourtant responsables de la sécurité, ni aux conducteurs

et signaleurs.»

Manque de personnel, flexibilité, sous-traitance

Pour faire face à la libéralisation européenne, la

direction SNCB met en oeuvre les plans New Cargo (dans le transport de

marchandises) et New Passengers (transport de voyageurs). D'ici 2005, ces

plans doivent réduire l'effectif de l'entreprise de 40.500 à 38.000. Et

l'objectif de la direction est d'arriver à 32.000 emplois en 2010.

«La suppression de personnel dans les gares de formation,

la multiplication des tâches à effectuer et le déplacement des agents dans

des gares qu'ils connaissent peu va encore détériorer la sécurité,

constate un responsable syndical. De plus, avec la libéralisation du trafic

marchandises (déjà effective sur une partie du réseau), des sociétés

ferroviaires privées font leur apparition et on a déjà pu constater qu'elle

ne respectaient pas les normes de sécurité.»

Un cheminot signale aussi que, dans sa région, certains

sous-chefs des cabines de signalisation accumulent 50 à 100 jours de congés de

retard. Pendant ces grandes vacances, certains ne se sont vu accordé que 13

jours de vacances en continu... Ces agents, qui ont souvent plus de dix ans

d'ancienneté, n'ont jamais vu une situation aussi désastreuse. Elle entraîne

une situation de fatigue aussi néfaste pour les travailleurs que dangereuse sur

le plan de la sécurité.

Le manque de personnel peut prendre des aspects surprenants.

Ainsi, un conducteur remarque que, normalement, des équipes retirent chaque année

les branchages, feuillages et broussailles qui peuvent cacher les panneaux de

signalisation.

«Cette année, cela n'a presque pas été fait. Ces deux

derniers mois, des dizaines de panneaux ne sont plus visibles. Il y a aussi des

branches qui touchent les câbles électriques. Avant, on élaguait les arbres

préventivement. Maintenant, c'est seulement lorsqu'on signale un problème. Et

encore : sur une certaine ligne, j'ai constaté et signalé ces problèmes en

mai et rien n'a été fait jusqu'ici.»

Le même conducteur pointe aussi l'état déplorable des

locomotives, dû au manque de personnel dans les ateliers: «Depuis six mois,

je n'ai pas eu une loco dont je peux dire qu'elle était parfaitement en ordre.»

Verra-t-on bientôt les voyageurs agir comme dans les trains

(privatisés) de Grande-Bretagne: éviter de monter dans les premières

voitures, plus exposées en cas d'accident?

Marco Van Hees

Publié dans Solidaire les 9 et 16 septembre 2004

|